Erweiterung des Globushof

Wettbewerb | 1. Preis | 2021

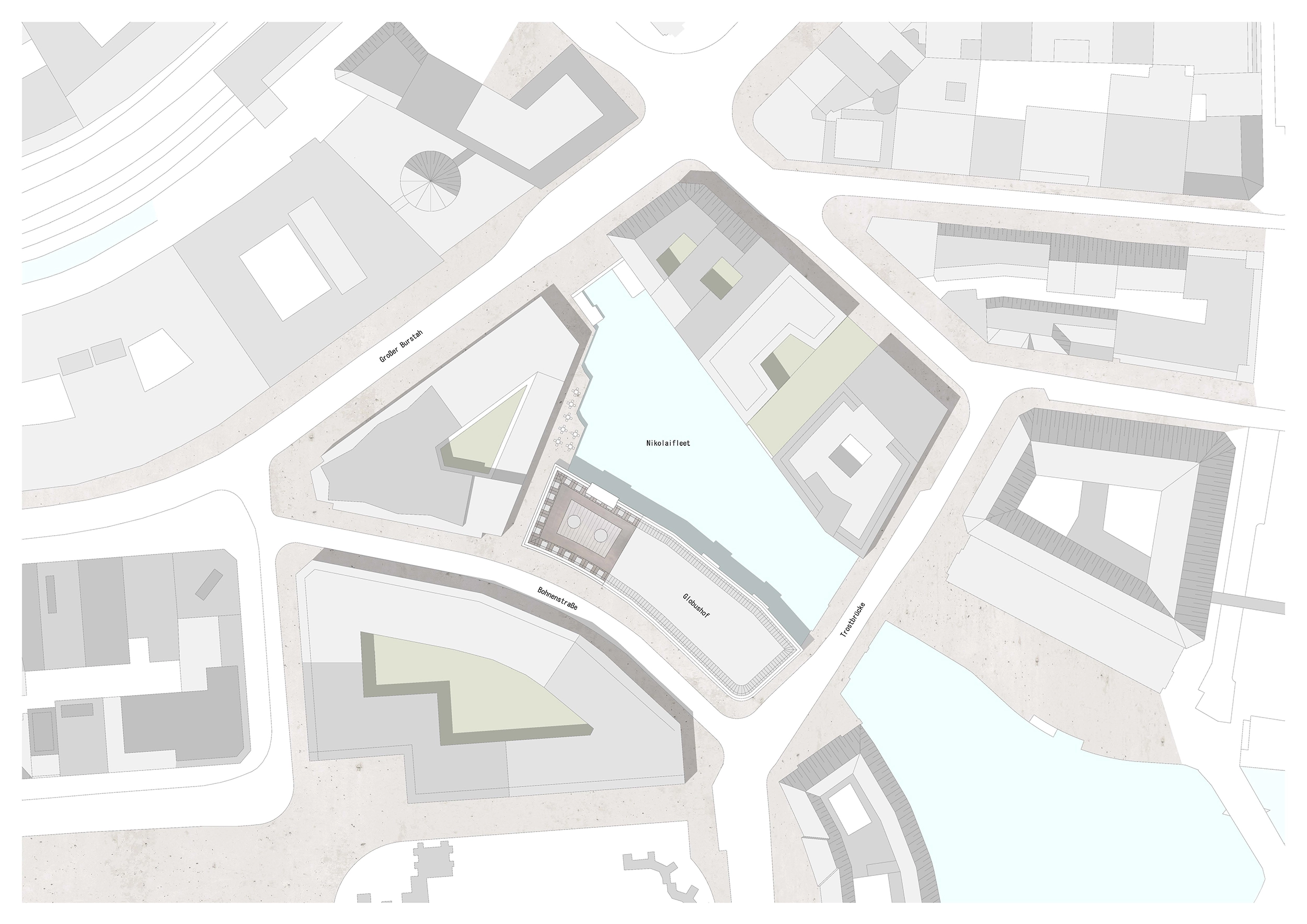

Aufgabenstellung des Wettbewerbes war es, dem 1907/08 von Lund und Kallmorgen erbauten Globushof einen angemessenen Nachbarn zu Seite zu stellen und einen – bezogen auf die zukünftige innere Nutzung – Erweiterungsbau zu geben.

Die Fassadenanalyse des historischen Bestands bildet den Ausgangspunkt für die Gestaltung des neuen Gebäudes, die mit dem Stichwort „Weiterbauen“ nur unscharf beschrieben wird

Projektdetails

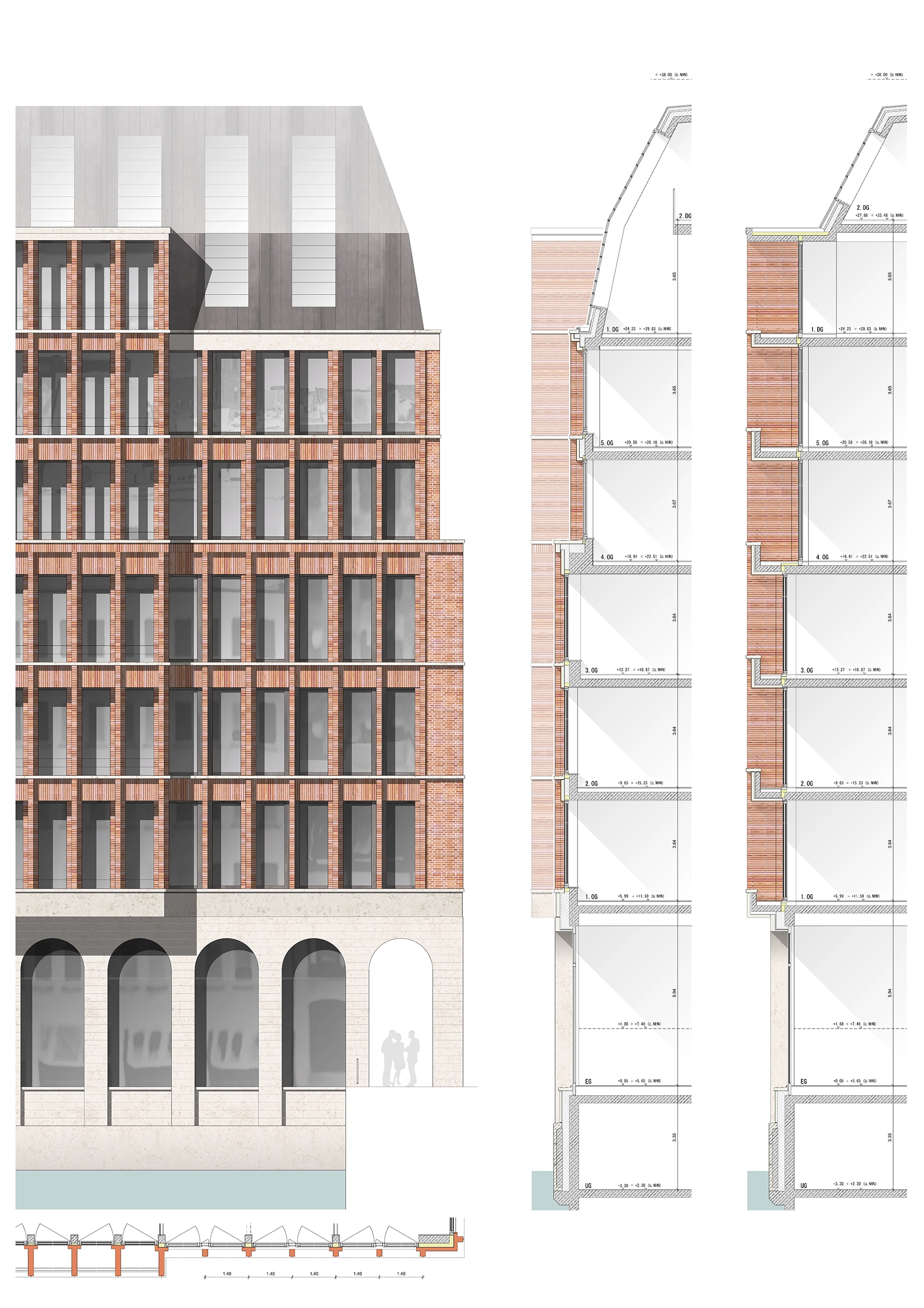

Die Gliederung der Fassaden des Globushofs ist vielschichtig und kombiniert auf raffinierte Weise horizontale und vertikale Strukturen. Prägend ist die Gliederung des Baukörpers in einen Sockel aus bossiertem Sandstein, drei Hauptgeschosse, zwei zurückgestaffelte Geschosse und die Dachzone. In den Obergeschossen dominiert ein hellroter und hell verfugter Ziegel die Fassadengestalt, wird aber immer kombiniert mit Sandsteinelementen.

Fleetseitig wird die Schichtung durchbrochen von drei Giebeln, sowie von zwei dreigeschossigen Erkern aus Sandstein. Stehende Fensterformate und die Gliederung der Ziegelsteinwandflächen mit Lisenen und Pilastern, erzeugen ein ausgewogenes Wechselspiel zwischen der Horizontal- und Vertikalgliederung des Baukörpers.

Fassade des Neubaus

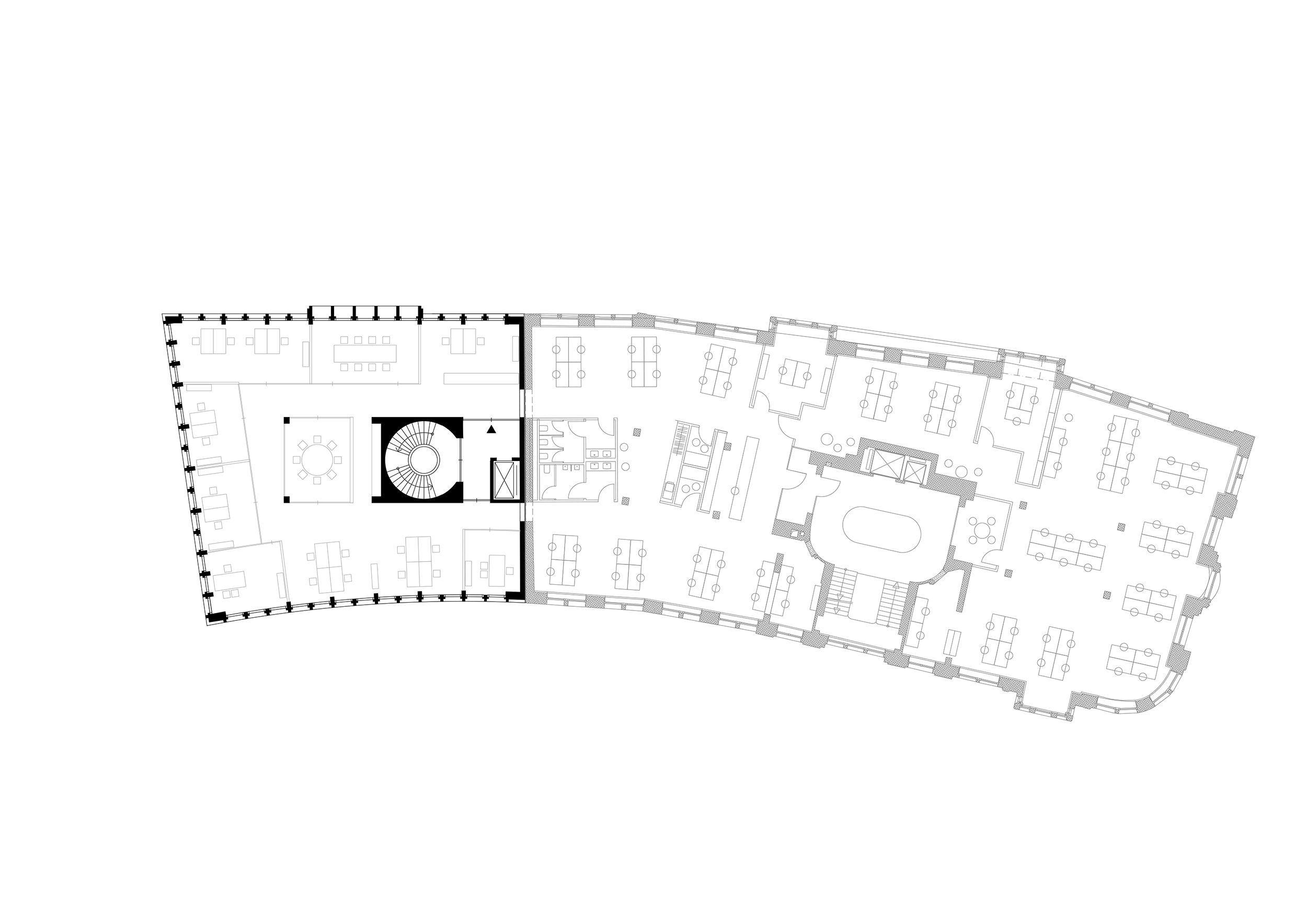

Die Gliederung des Neubaus in Sockel, drei Hauptgeschosse, zwei Staffelgeschosse und Dach knüpft unmittelbar an den Bestand an. Auch die Materialisierung nimmt direkten Bezug auf das Denkmal: Naturstein für den Sockel und die Gesimsplatten, roter Ziegel in den Hauptgeschossen. Im Sockel greifen die hohen Öffnungen mit Rundbögen das Thema der bogenförmigen Stürze des Bestands auf.

Nach Westen zum Fleetdurchgang wird eine Arkade ausgebildet, die gaastronomisch bespielt werden kann und eine urbane Verknüpfung mit der Umgebung ermöglicht. Der Eingangsbereich an der Bohnenstraße ist durch eine Öffnung mit breiten Bogen eindeutig gekennzeichnet.

In den Obergeschossen erhält der Neubau durch seinen straffen Fensterrhythmus, der das Büroraster abbildet, und die Auflösung des Mauerwerks in schlanke Pfeiler eine eigenständige Gestalt. Die Schichtung der Geschosse wird durch die horizontalen Kragplatten in Naturstein abgebildet. Auf der Fleetseite bildet ein geschossübergreifender Gebäudevorsprung eine vertikale Dominante mit ähnlicher Wirkung wie die Zwerchgiebel der historischen Fassade. Die beiden anderen Fassaden verzichten auf weitere Gliederungselemente, sie beschränken sich auf das Thema des ruhigen Pfeilerrhythmus, der in dieser stadträumlichen Situation, also vor allem in der Schrägsicht wahrgenommen, die Gestalt einer massiven, aber sich strukturell auflösenden Fassade erzeugt.

Zur Belichtung der beiden Dachgeschossebenen sind großformatige Flächenverglasungen geplant, die als Lammellensystem ausgeführt werden sollen. Die Dachflächen selbst sollen mit dunkel patinierten Blechen gedeckt werden, ihre Farbigkeit soll mit der benachbarten Dachoberfläche korrespondieren.